買取事例

買取事例

25.05.19

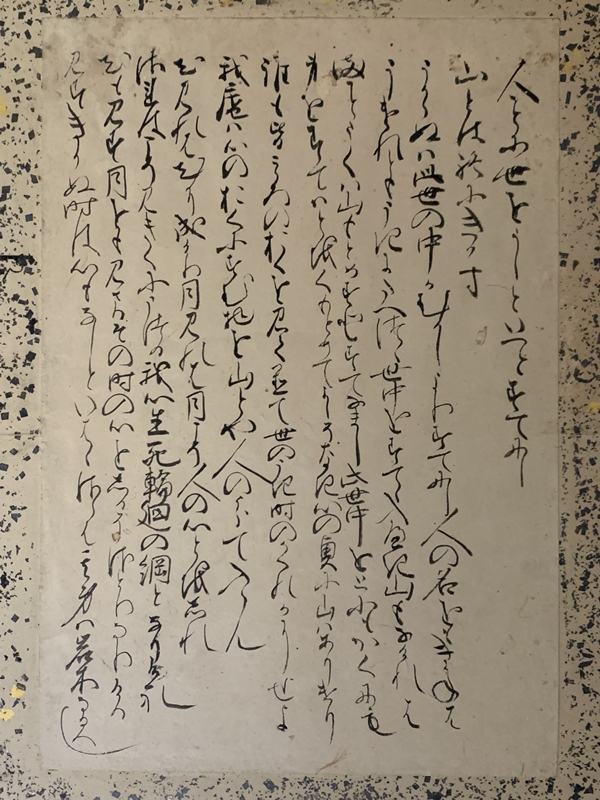

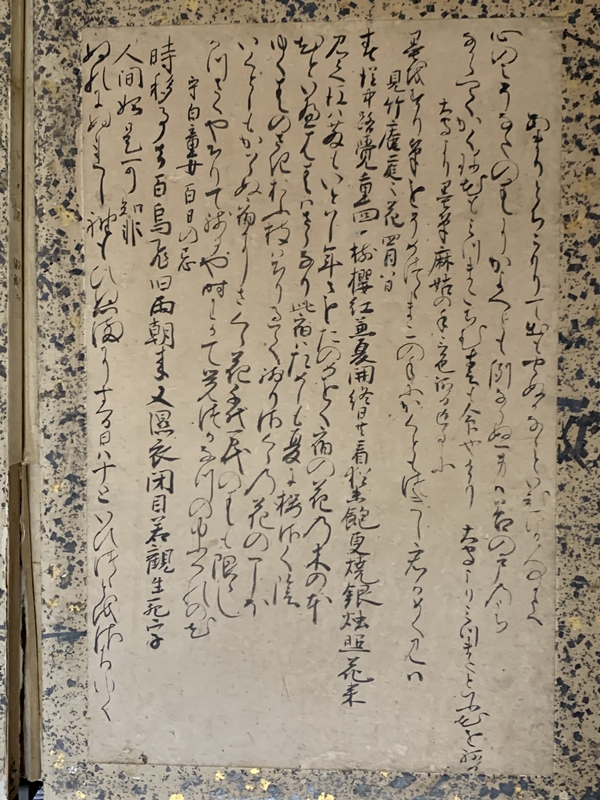

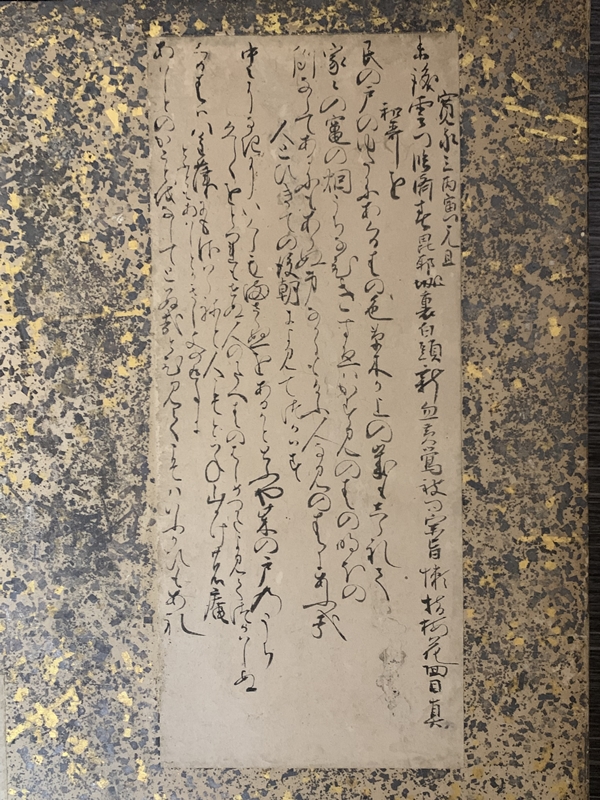

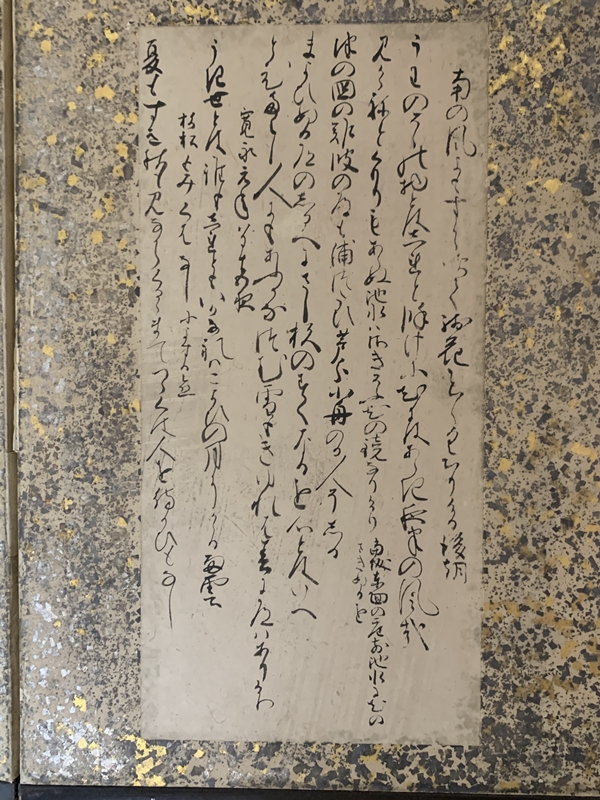

江戸初期~中期 六曲一双 古屏風 買取り|京都長岡京市

今回は私の地元 京都・長岡京市の昔からの知り合いのご自宅にて、味わい深い六曲一双の屏風をお譲りいただきました。

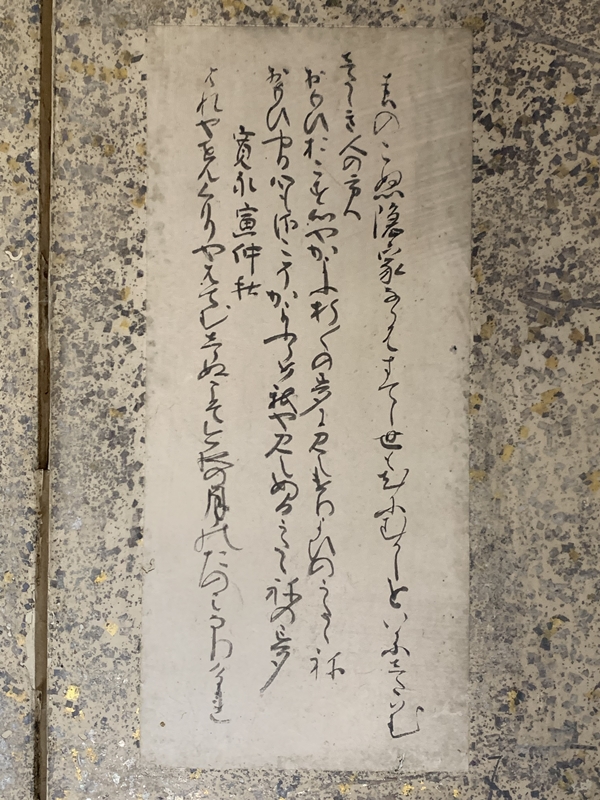

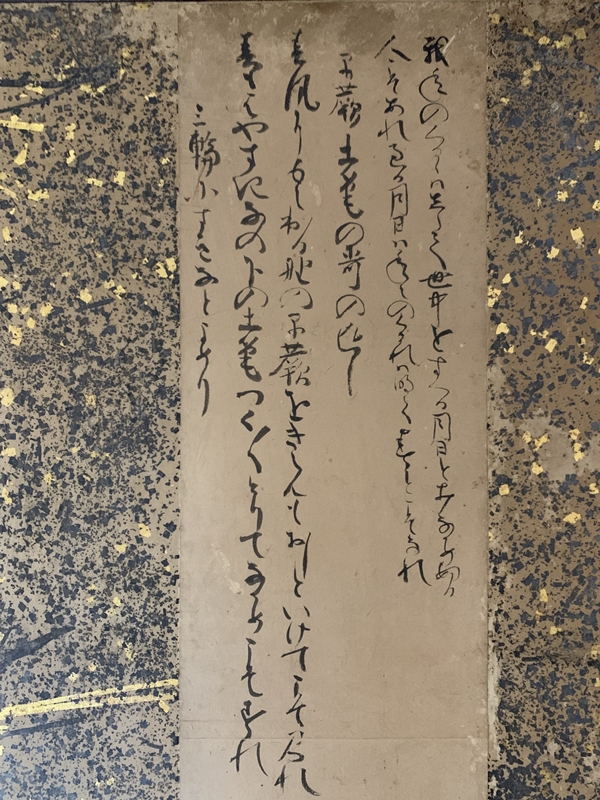

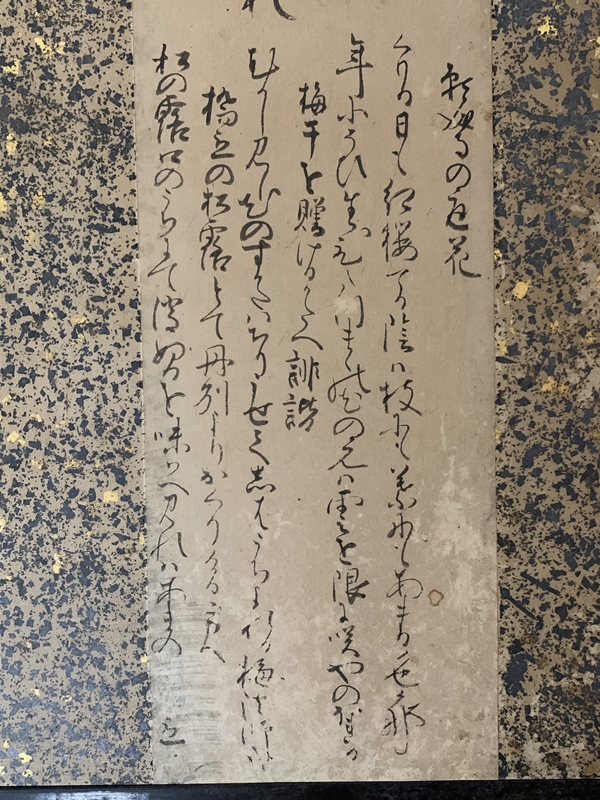

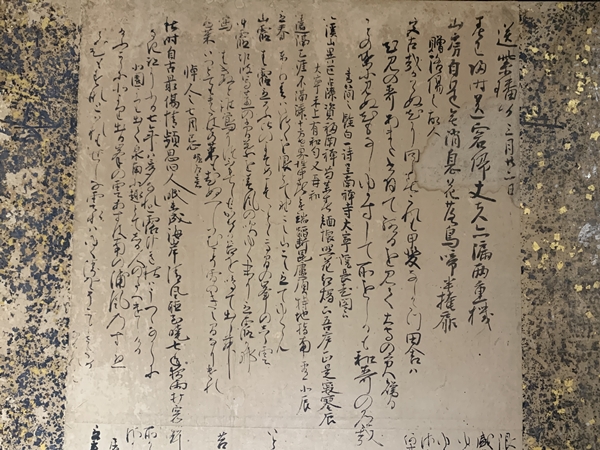

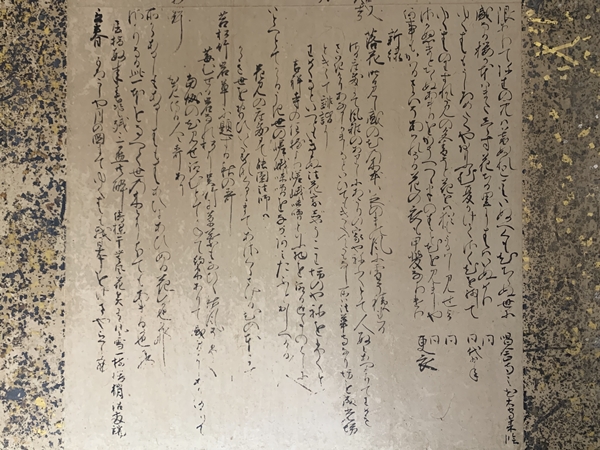

一見すると落ち着いた金砂子の地模様に、美しい仮名文字が散りばめられた趣ある屏風。よく拝見すると、書き手には宗玄・無量禅定・岡山月庵・杉原左四郎尉など、年号より江戸初期~中期ごろの人物名が確認できました。

その多くは旅先で詠まれたと思しき詩文や墨書で、仮名交じりの流麗な筆致が心に残ります。歌枕や地名も随所に見られ、まるで古き旅日記をめくっているような感覚になります。

屏風としての構成も見事で、左右一双のバランスが取れており、金箔地の静謐さと筆墨のやわらかさが絶妙に調和しています。飾ってよし、読み取ってよしの作品で、書に親しむ方には特に刺さる内容です。

このような詩文屏風は、書画・文人趣味のコレクターや、和の空間演出を求める方にとっては希少な存在。今回は大切に保管されていたものを、きちんと価値を見極めた上でご評価させていただきました。

長岡京という古都の風土ともよく似合う、静かで品格ある作品でした。ご縁に深く感謝いたします。

以下は各面の詳細の内容となりますので、ご興味のある方はご参照ください!

【解読・書き下し】

人は世をしらずしてや

山林におちいりて山の姿の中にして

しづかにくらしけんもよし

されども人の名をしらずして

名としつつ入道山にあらしも

ことの葉とこそいひつらめ

たたたたの夏木山のすそ

しらずしらずにいりてしも

我庭のたけをひと目とし

山のすがたをうつしてみてらん

世のためのためのそれしらず

して人のすてらん

すてらん人の心は

いかなるものぞ

我が心つくしみちたらば

生死輪廻の網をうけたらし

いかでかひらかん

しゆしん

(花押)

【現代語訳】

意訳・内容の要点(読みやすくした現代語訳)

人は世の中を知らずに、ただ山の中で静かに暮らすのもよいことである。

しかしながら、人の名も知らず、世の中の名声や道理を知らずに山に籠るというのは、ただの言葉遊びに過ぎない。

夏木の下のように、知らず知らずのうちに人は入ってしまうものだ。

自分の庭の竹を見て世のすがたを見たつもりになってはいけない。

世のためを知らずして、ただ人の世を捨てるのは本当の道ではない。

捨てる人の心とは何であろうか。

自分の心を尽くし、満たすことができたならば、

生死輪廻(しょうじりんね)の網から逃れ出る道もまた開けよう。

修心(しゅしん / しゆしん):

禅宗や儒学でよく使われる語。

「心を修める」「心を整える」という意味。

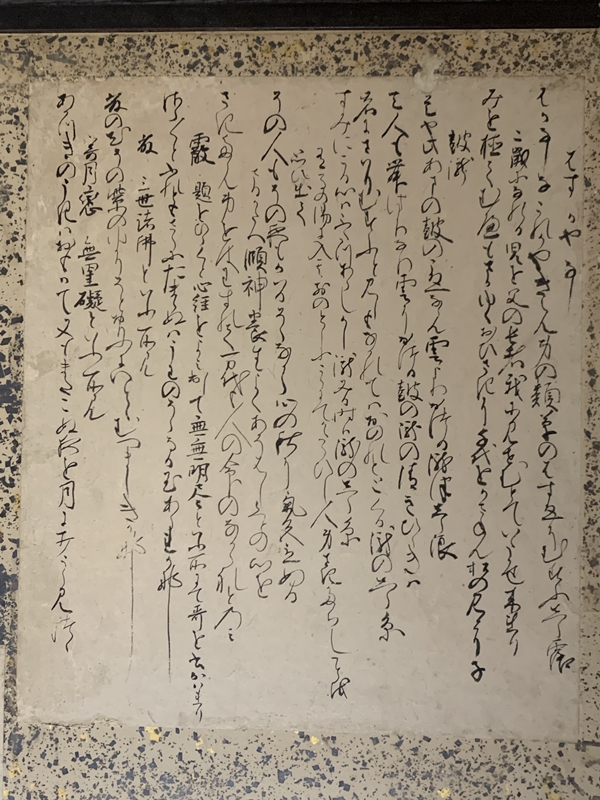

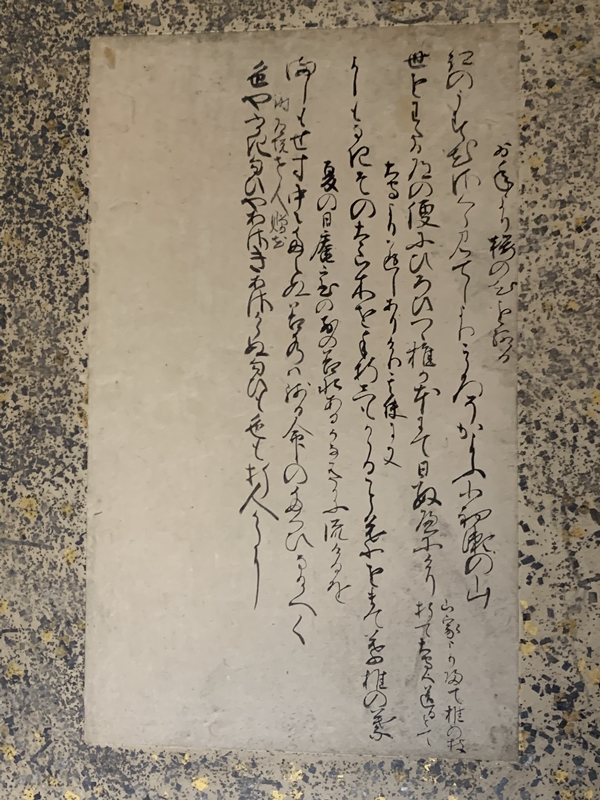

【解読・書き下し】

そもそもやうやう人の善根の種

三界の苦しみ見し女の慈悲の我

みを極く色もまばゆかしき白

き衣をあらわす女の姿の尊

くもあわれなる歌らんや

さて入道やまの庵にすみて

世の人の善根を願ひつつ

たづぬる人の名としきりに

言はれしはこのごろの事にて

心をあらはすあの歌の

しるしの心のあらはれし事のゆえにや

その人の善心のたけしさを

しるしとしてのこすこの題のしゆと

心経の露のごとき事をしるしつつ

無量の功徳をあらはすものと見えたり

夜のとの葉のせい法門としつつ

高岸庵 無量禅定を高名と号して書す

【現代語訳】

そもそも、だんだんと人の善根の種(よい行いの根)が芽生えることは、

三界(すべての世界)の苦しみを見た女性の慈悲の心によるのだろうか。

まばゆいばかりに白い衣をまとった女性の姿は、

尊く、そして哀れ(あはれ=しみじみとした感動)なものだ。

そのようなことを詠んだ歌もあろうか。

さて、入道(出家した人)が山の庵に住み、

世の人々の善根が育つようにと願いつつ、

名が広まり、人々に訪ねられるようになったのは、

最近のことだという。

心を表すその歌が評判を呼び、

その人の善き心が表れたことによるのであろうか。

その人の善心の強さを証(あかし)としてこの題を記し、

般若心経の露のごとき短い教えを書き残し、

無量の功徳(はかりしれぬ功徳)を表すもののように見える。

これはまさしく夜の扉(=人生の終わり?)を開く法門として、

「高岸庵 無量禅定」を名乗りて記すものである。

【署名と作者】

「高岸庵 無量禅定(こうがんあん むりょうぜんじょう)」とあります。

「高岸庵」は庵号(あんごう)で、隠居後や出家後に使われる雅号。

「無量禅定」は戒名や道号に近いものと考えられます。

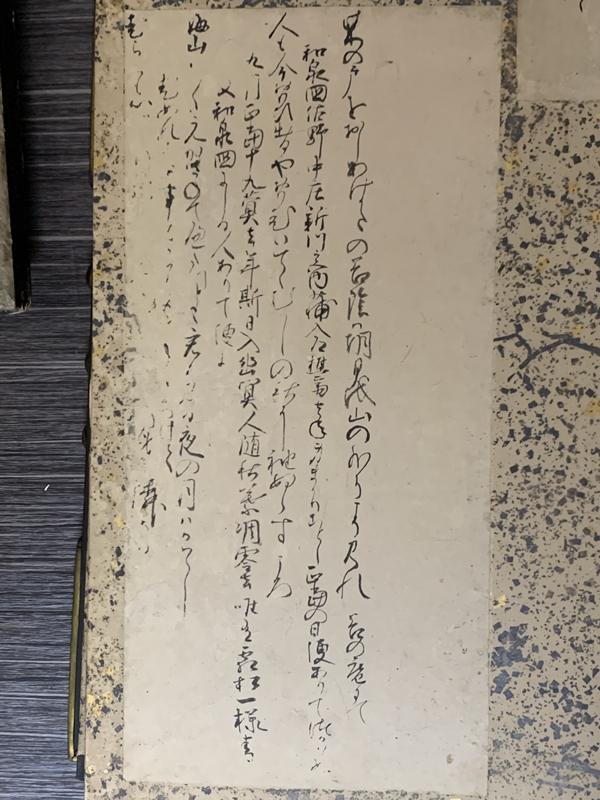

【読み下し・解読文】

あさけわたさの石屋開かれて

和賀の庄野の里に祀り

高嶺にたてたる堂の面影うすく

人々の参りやうもまれにして

くれのころもふりつもるし

九月中ごろあまりのさむさに

又和賀の人くわえてたうとし

久しくつれ行きて閼伽の雲に

ぬらす涙の夜の月いつこ

もらしし

奉書

【現代語訳・意訳】

朝まだき、あの石屋(いしや=石造りの建物)が開かれて、

和賀(わが)の庄野の里に祀られた堂(仏堂)は、

高嶺に建てられていた面影もいまは薄れ、

参拝する人も稀となった。

夕暮れには衣を重ねても寒さが身にしみ、

九月中頃の異例の冷え込みに、

再び和賀の人々が加わり、尊さを再認識した。

久しく共に連れ立ち、閼伽(あか=仏前の水)の雲に

涙を濡らす夜の月は、いったいどこに──

奉書(=敬意をもって書き記す)。

【補足と考察】

「和賀の庄」:現在の岩手県北上市和賀町周辺と考えられます。平安〜中世にかけて「和賀郡」として記録がある地域。

「閼伽」:仏前に供える清らかな水。仏教における供養や祈りの象徴。

「奉書」:書簡や詩文の末尾に記す語で、「敬って記す」という意味合いです。

書きぶりから、これは詩的な随筆あるいは紀行文的要素のある書と見なすことができます。

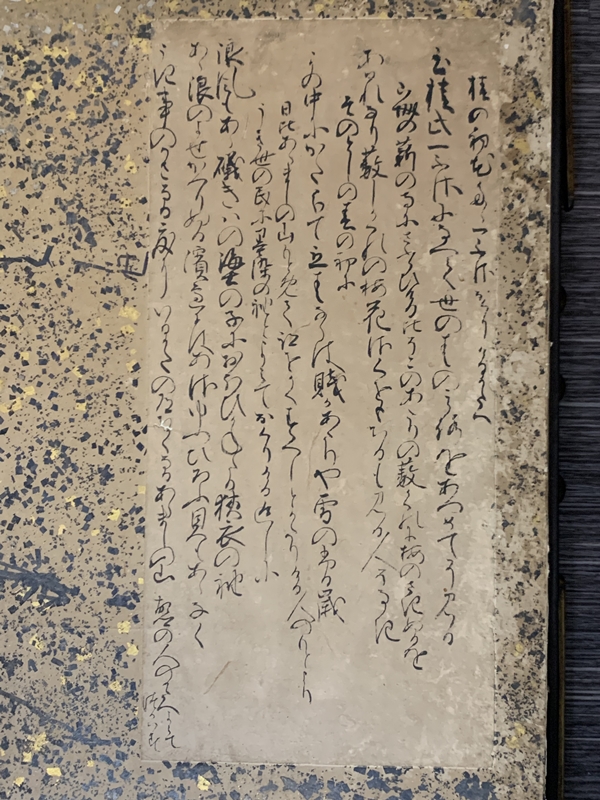

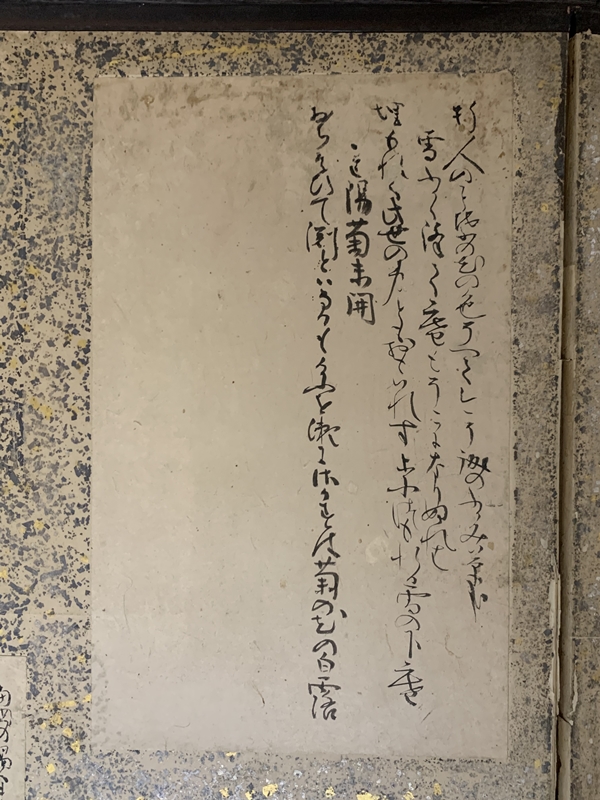

【解読(くずし字を読み下し文に)】

※旧仮名づかい・歴史的表現が多く見られます。

柱のあたり、これはまことに

公達は一休みする所なり。

し桜の花のちりしをかたづけ、

かれるゝ数々、とのはなをはらひ、

そのしるしのものを印す。

おほかたこの山にたてられし碑の数々、

いづれも世の民の心ざしの表れなり。

日あたりのよきところにうつし置き、

はれのとき、雪のある時、

いづれも姿をあらわすものなり。

さくらの花のかくるゝもまたをかし。

折ふしの梅の香のかをり、

また人のこころをしづむる事のあるを、

おもふに、しのぶる事のたぐひなるべし。

【現代語訳】

柱のあたり、ここはまことに

貴族たちがひと休みする場所である。

桜の花の散った跡を片付け、

枯れてしまった花々を掃き清め、

そこにしるしの品を置いていく。

この山に立てられている多くの碑は、

いずれも世の人々の心のあらわれである。

日当たりのよい場所に移して置き、

晴れの日にも、雪のある日にも、

それぞれの姿を見せてくれる。

桜の花が隠れてしまうのもまた趣がある。

折々の梅の香りが漂い、

それもまた人の心を静めるものであると考えると、

これは思い出にふけることに通じているのだろう。

【解説】

この文は、自然と心の交感、季節の移ろいを感じながら、そこに建てられた「碑(いしぶみ)」や「花」の存在を通じて人々の思いや歴史をしのぶ趣旨の随筆または詩文の一部と見られます。桜や梅、雪といった自然の情景を通じて、人の感情や記憶、過去の人物の想いを重ねている点が日本的な美意識にあふれています。

【解読(読み下し)】

いにしへの人のよしあるしわざにて、

あしひきの山ざくらの花を、

手におひてみればこそ、心にかかりて、

うつくしき色も香も、をりしも深く思ひいづれば、

まづやま桜の中にこそ、心を寄せけれ。

其後、嵯峨野の奥にある見竹庵庭の裏門に、

東枝垂桜、黄雲紅、面白し。

板欄江南風、絵図の如しといふ。

年を経し花の主、昔の面影あり。

此の花植うる人、心のやどれる物なり。

色香ありておのづから人をめでたくす。

春は花の本のうち、時移りて百鳥の声、

秋はしづかにして、風の音のみに耳を寄す。

人間如是の理、誠にそのままにして、

花のさかりも見ざりせば、

いかで心に咲かまし。

【現代語訳】

昔の人の、風流を好む行いとして、

あしひきの山に咲く桜の花を、

手に取って眺めてみると、

その美しい色や香りが、ひとしお心に残り、

やはり山桜こそが最も心を引くものだと感じるのである。

その後、嵯峨野の奥にある「見竹庵」の庭の裏門に、

東の枝垂れ桜や「黄雲紅」という名の桜が美しく咲いており、

その景色は江南(中国南部)の風景のようで、まるで絵のようだという。

長年にわたって花を育ててきた人には、

昔の面影が残っている。

この花を植える人の心が、花にも宿っているように感じられる。

花には色と香りがあり、それだけで人の心を引きつけ、

春は花の下で百鳥のさえずりがにぎやかに聞こえ、

秋にはしんと静まり、風の音だけが耳に残る。

人間というものの道理(理法)もまさにこのようであり、

もし花の盛りを見なかったならば、

どうして心の中で花を咲かせることができようか。

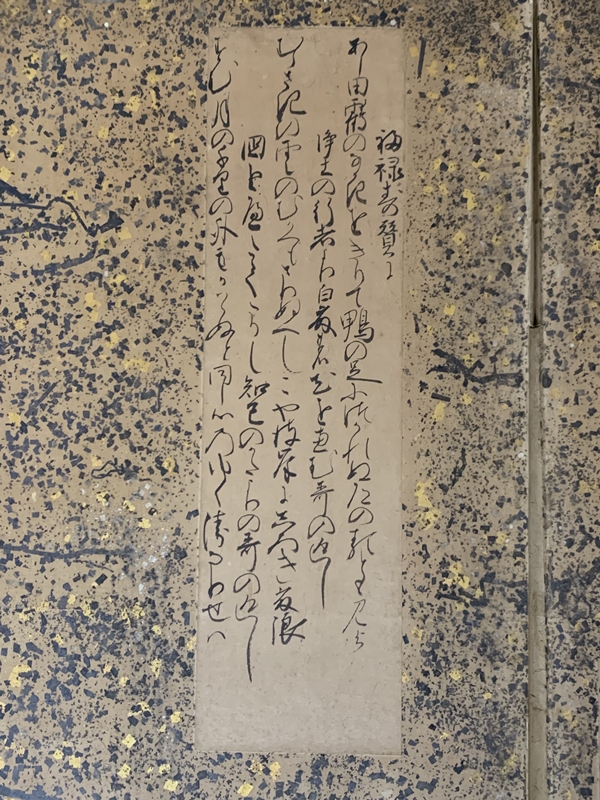

【解読(読み下し文)】

由緒ある賛に曰く

中田席のすみにして鴨の皿小さく

浄土の仏茶わ白粉花を

ひき花のしらさわびしき

四方よ色さくらしき

花月の宴の末もいまだ同じ

かしくはつかせへ

【現代語訳】

由緒ある賛にいわく:

中田の席のすみにて、鴨の皿は小さく、

浄土の仏が召し上がるお茶のように、白粉のような花が添えられている。

その引き立て役となる花の白さは、もの寂しさすら感じられる。

四方の景色は桜色に染まり、

花と月の宴の名残もいまだ尽きることなく続いている。

かしく(敬白)

はつかせへ(※解釈不明。差出人名や地名・屋号か)

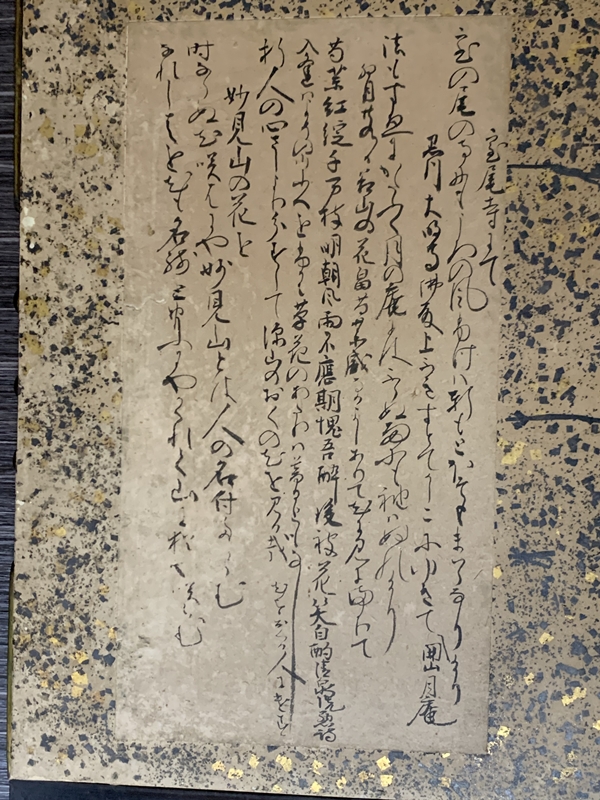

◆ 解読(読み下し文)

宝蓮寺にして 其の庭のさまを見て一句の賦をなす

骨大きくして身高く上り 耳長くして 面の花の色あざやかにして

芳葉紅緑の万朶に明朝の雨水を廻らして入室のしつらひうるはしく

客の花の人の心をうごかすといふ

妙見山の花と 妙見山といふ名付きの花と

いづれを高しとすらん 人の名付きのよし

岡山月庵

◆ 現代語訳

宝蓮寺にて、その庭の様子を見て一句詠んだ。

骨格は立派で、背も高く、耳は長く、

顔の花の色(顔立ち・風情)は鮮やかである。

芳しい葉は、紅や緑に染まり、

まるで明(中国)の朝の雨水が流れ巡るかのようである。

室内の設えも見事であり、

訪れる人の心を動かすと言われている。

妙見山に咲く花と、

「妙見山」と名付けられた花とでは、

どちらが優れているだろうか。

人が名付けるということの尊さよ。

岡山 月庵(おかやま げつあん)

◆ 解読(読み下し文)

春さく花しもあらはれんとすれば

虫の声のふるひいでて

名のとゞろける山寺にまゐりて

其の奥のやまにいたりて

やがてやみにける心地するは

心の山花のさかひに入りて

世の塵をわするがごとし

かたの甲坂の道をとほりて

一人の客ありける

物語の中にもよのつねの人に

あらずといふもことわりなり

その道をしるべのごとく

いざなはれてのぼりゆきし

峯の上にて

おもひのごとくに花を見て

いと心すずしくしありきぬ

おほかた心の中の塵を

しづかにふきはらひて

かの花のさかひをこころにうつして

あまねく人にみせまほし

◆ 現代語訳

春に咲く花がようやく姿を現そうとするころ、

虫の声がふるえるように響いて、

名高い山寺へと参詣した。

その奥深い山へと分け入り、

ふと我に返るような気がするのは、

心の中の「山花の境地」へと入って、

この世の俗事(世俗のけがれ)を忘れたかのようだった。

交野(かたの)の甲坂の道を通って

一人の旅人がいた。

物語に出てくるような、

並の人とは思われぬ雰囲気で、

道を知る者のように

先立って導かれながら

峯の上へと登って行った。

そこで思い描いていた通りに花を見て、

心はとても清らかに、澄んだものとなった。

およそ、人の心の中に積もった塵を

静かに払って、

あの花の咲く清らかな境地を心に映し、

それを多くの人に見せてやりたいと思う。

◆ 解読(読み下し文)

まのくゑん陰詠して

世をしづめしといふきこゆ

きよき人の気は

木の葉をゆかしとおもふ心より

おのづからにほひかかりて

花のうへに風やどるなり

廣州畫仲秋

すぐれて見どころおほし

花の香見ならひて

◆ 現代語訳

摩訶不思議な「まのくゑん(真ノ会?万葉の詠?)」が陰で詠まれ、

世の中を静めたと伝えられている。

清らかな人の気というものは、

木の葉をいとおしく思う心から自然に香気がただよい、

花の上に風がそっと宿るようなものなのだ。

◆ 解読(読み下し文)

かくしも杉のひとむらの

たかくしげりたる中にて、かの山の懐の山

世にしられたる広さひろさの植えありて

なるらん、あしあしのすゝむときも

多くの同座のものの気にさはらず

向くせすままに色々の名の記されし

木の名のあるを一つ一つ見ぬきそめ

とほく紅や白やともに

品性の養と成り後の人

悠々の色や形のおもひまよひを

まねくものなり

◆ 現代語訳

このように、杉の木が群れて高く茂る中にあって、

あの山のふところ深くには、

世に知られた広々とした植林があるという。

道を歩み進めるときにも、

多くの同行者の気を乱すことなく、

目につくままに、色々な名の付けられた

木々の名を一つひとつ見つめていった。

遠くには紅や白の花々も見られ、

それらがすべて品性を養うものとなって、

後の世の人びとにとっても、

その色や形の美しさに心を迷わせるような、

そうしたものを呼び寄せる存在なのだ。

◆ 解読(読み下し文)

杉人のしはぶきのをさまりて

陽のさし入りぬるころ

菊の香のしづかにして

身にしみ入るやうにおぼえて

かくはしづけきものかと

思ひしに

陽の氣まさりて

風のうごくに

ちとせの菊のもとの白露

ちるひて消えぬ

おもひそむ

◆ 現代語訳

杉林の中で、人々の咳(しわぶき)の音もおさまり、

陽の光がそっと差し込んでくるころ――

菊の香りはとても静かで、

その香りが身にしみ入るように感じられ、

「これほどまでに静けさとは深いものなのか」と思っていた。

しかし、陽の気が強まり、風が吹いたとたん、

千年の菊の根元に宿っていた白露が

こぼれ落ち、消えてしまった。

その様子に、はっと胸を打たれた――

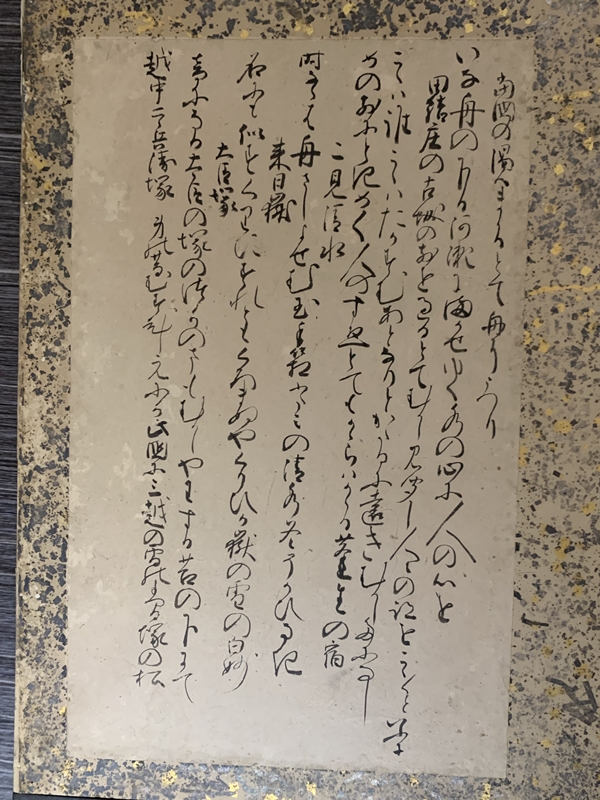

◆ 解読(読み下し文)

南路の帰りしにして舟にのりぬ

いづ舟のりかひの郡のわたりに

羅漢の古像のあととゞまりて

そゞろ泪いでぬ

いたうしみぢみし

あまりにて

かの如月の十日、雨を含みて

水三尺に満ち、舟を浮べて

のりて来目郷の里に招かれて

舟中の人のうちに、ある尼あり

年老いて目見えず、

声をかけけるに、

答ふる声の

昔の友ならむと思ほえて

かたらふうちに

むかしのことの宿あやしく思ひ出づ

幾年の塵の雪の白妙

忘れぬ人もありけるをや

まさる者のうちにして

越中三階坂

先年むかし越の宮に

侍りし家の松

◆ 現代語訳

南へ旅をして帰る途中、舟に乗った。

加賀の「郡の渡し」で、

羅漢の古い仏像の跡が残っており、

思わず涙がこぼれた。

あまりにもしみじみと感じ入ったからである。

その年の如月(旧暦2月)10日ごろ、

雨を含んで水かさが増し、舟を浮かべて

来目郷(くるめごう)の里へ招かれた。

舟の中には、年老いて目の見えない尼僧がいた。

声をかけてみると、

その答える声が、かつての友のように感じられた。

語り合ううちに、

昔のことがふと、奇妙に思い出されてくる。

何年もの歳月の積もった

白雪のような塵の中からでも、

忘れられない人がいたのだと、しみじみ思う。

いまは立場の異なる身ではあるが――

かつて越中の「三階坂」にて、

昔、越の宮に仕えていた

あの家の松を、ふと思い出すのである。

- 「郡のわたり」:加賀国の「郡(こおり)の渡し」、現在の石川県白山市付近の舟渡場。

- 「来目郷」:場所不詳ですが、能登や越中(富山県)方面の地名の可能性。

- 「羅漢の古像」:仏教的な霊跡、あるいは石仏など。

- 「三階坂」:富山県高岡市周辺に伝わる坂の名。越中地方に実在。

- 「越の宮に侍りし家の松」:かつて宮家または公家に仕えていた頃の思い出。

◆ 解読(読み下し文)

我このころに至りて

世中のよろづの事

いそがはしき月日を

うらめしくもおもふに

五常まきもの芽の出し

花よりもわかぬの芽の出し

まことやすにあはよのまきつつ

ときにしてかしといけて

それそれにくらしてあるも

それもつね

◆ 現代語訳

私はこの頃になって、

世の中のあらゆる事が

忙(せわ)しなく過ぎてゆく日々を

つくづく恨めしく思うようになった。

春の「五常巻物(ごじょうまきもの)」のように、

花よりも目立たぬ「芽の出」がある。

静かに、ひそかに巻きつづけるように

時を見ては、ふとそれを活けて飾り、

それぞれがそれぞれの暮らしをしている。

それもまた、“つね”というものなのだろう。

◆ 解読(読み下し文)

杉裡の包花(ほうか)

その日、招猩々にして

梅干しひと壺を贈らるゝ

小書あり

梅干しと贈らるゝ詠語に

世の人の ものすさまじく

せくあまりせまる世に

梅干しその実を喫は

薬やのならひ

橋立の杉裡それ丹後

杉の産出しられてほかに

あらふる梅にこそ

つかれいやすめ

◆ 現代語訳

「杉裡の包花(すぎうらのほうか)」

その日、ある人をもてなすために

「猩々(しょうじょう)」を招いた際、

梅干しひと壺が贈られてきた。

その壺には、こんな小さな書き付けが添えられていた。

世の人々が、何かと物騒で

心せかされ、追い立てられるようなこの時世にあって、

梅干しのその実を食すことは

まるで薬のようなものである――と。

贈り主の住む丹後・橋立の杉の産地はよく知られており、

その土地の人の心配りとして、

梅の力で疲れを癒してほしいという

思いやりが込められていた。

◆ 冒頭部 解読(読み下し文)

延寳癸巳三月廿七日

西堂内村玄室居士久仁満両翁

為息越佐名島常華禅師

贈詩欽仰し拝し

文左久仁両翁の

思ふ心を共にせんとして

九卿巍々の恩を知る

これまた人たるのつとめなり

日をへて風のやむことなく

ものの音かすかにして

猶心をなぐさむ

一茎の花のほころぶに

思ひ入りぬ

この度の旅

抑々(そもそも)病をいとふて

洛にのほることを願ひ

そのかみの碧巌の教えを尋ね

一境の風月を訪ね

若人七月宗賢、随喜のままに

共に風塵をおかし

同宿せり

◆ 現代語訳(前半)

延宝癸巳(えんぽう みずのとみ)年、三月二十七日。(1673年)

西堂の内村玄室居士と久仁満の両翁は、

息子である越佐名島(えちさなじま)の禅師・常華老師のために

詩を贈り、その徳を慕い拝していた。

文左と久仁の両翁の

思いをともにすることで、

高貴な恩義を知ることもまた、

人としてのつとめであろう。

日を経ても風やまず、

物音もわずかに聞こえる中、

なお心を慰めるために、

一茎の花がほころぶのを見て深く感じ入った。

今回の旅は、

元をたどれば病を癒すために

洛(京都)へ登ることを願い、

かつての碧巌録の教えを尋ね、

一帯の風月の地を巡る旅である。

同行している若者、七月宗賢は、

その心のままに共に喜び、

ともに風塵の中を旅し、

同じ宿に泊まった。

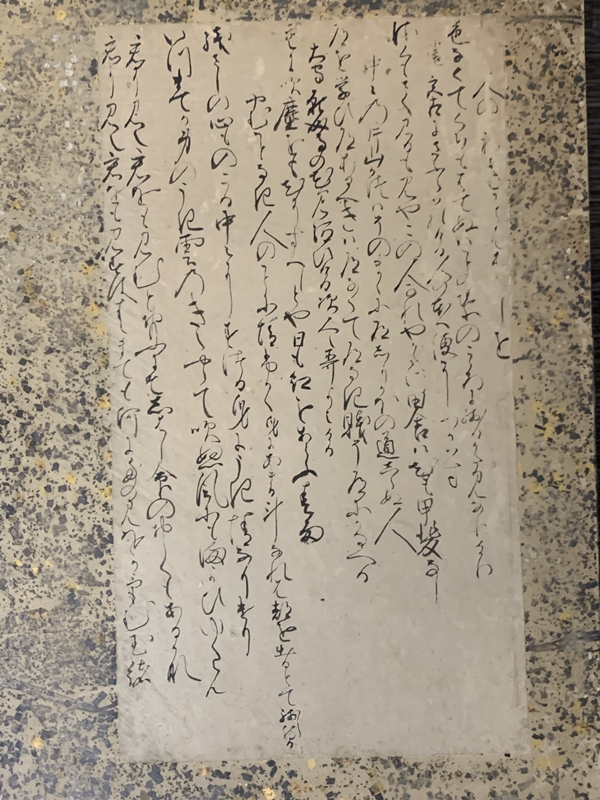

◆ 解読(読み下し文)

世の中の花の色も

雪の光にうすれて

おもへらく

心に咲きし花のにほひを

風に伝ふるといふ

たぐひなり

峯の桜

うらわかき姿にして

いままさに開かんとする花の色

かすかやかにして

しら雪の上にきわだてり

この頃、身にふる雪のしげく

花の開かんとする勢ひに

おのづから力を得る心地す

新緑、花、雪、風

心に映るその景色は

まことに同体といふべし

岩根に咲く花、

黄なる岩の霊気を帯びて

しろき雪とあひ映えて

自然の妙なり

思ひやるは

世の常の花ならず

若き芽、うつくしき雪、

風すみし心にて

ひらくその花、

定めて仏のたねにや

右 雪中花詠

宗玄(花押)

◆ 現代語訳

世の中の花の色も、

雪の白い光にかき消されるようで、

ふと思う。

心に咲いた花の香りを、

風がそっと伝えているような、

そんな趣がある。

峯の桜は、

若々しく清らかな姿で

いままさに開こうとする花の色が、

淡くやわらかで

白雪の上にひときわ際立っている。

近ごろ、自分の身に降りかかる

さまざまな困難(雪)のなかで、

この花の咲こうとする力を見て、

自然と勇気を得たような気がした。

新緑も、花も、雪も、風も、

心の中に映るそれらの情景は、

まことにひとつの命の姿(同体)といえるだろう。

岩の根元に咲く花は、

岩の霊気を帯びた黄の色と

白い雪とが互いに引き立て合い、

自然の不思議な美しさを見せていた。

思い至れば、

これはただの季節の花ではない。

若い芽、やさしい雪、

澄んだ風の中で咲いたその花は、

きっと仏のたねとなるものであろう。

◆ 解読(読み下し文)

寛永三丙寅年元旦

於 涛雲山塔頭宝泉院

筆者 杉原左四郎尉(花押)

程葉(ひとし)と

民のいのちと申すもの

色・葉木・草・虫の声の調も

すべてはかなくうつろふものなり

今に生きたるものも

死してその跡は

土にかへりぬ

中に於いて

目をひらき耳をすまし

心をつくして

いのちある時を

仏の道にそむくことなかれ

そもそも

や草の下に伏して

いくばくもあらじと思えば

かりそめの世の憂さも

またいとをかし

◆ 現代語訳

寛永三年(1626年)元旦

涛雲山・宝泉院(京都大原)にて

筆:杉原左四郎尉(署名あり)

「葉(よう)・命(いのち)・民」とは、

木の葉や草、虫の声のように、

すべてが儚く、移ろいやすいものである。

いま生きている者も、

やがては死して、土に還る。

その間において――

目を開き、耳を澄まし、

心を尽くして、

この命ある時間を

仏の道に背くことなく生きよ。

いずれこの身も、

草の下に伏して久しくはなかろう。

そう思えばこそ、

この儚い世の憂さすら、

なんともいとおしく感じられる。

◆ 解読(読み下し文)

南の風すこしすずしく

海花もとりそろふ頃、

後涼(のちすず)しき尼寺の風

うこのそよ風に草をなびかせて

風の歌姿ののちに浦伝ひ

岸の松風はつゞみの音のごとし

ましみあるたの声

一枚の琴の糸の音

うすらかにひびき

人のさまする心に

ものの音のうらすゞしさを

うつすたはむあり

色衣消えざる暑に

かえりて涼しき心を

ながらへて

夏とすごさむ

尼のすまひのそひやかに

夏の人となるものを

◆ 現代語訳

南風が少し涼しさを帯びはじめ、

海辺には夏の花がそろう頃。

夕方の涼しい風が、尼寺の庭に吹き抜け、

そよ風が草をなびかせながら、

遠く浦の方へと風が流れていく。

そのとき、岸辺の松風が

まるで鼓(つづみ)の音のように響いていた。

少し深みのある音色は、

まるで琴の一本の糸が

かすかに鳴るように聞こえ、

人の心の奥に、

言葉にはできない涼しさを

そっと映し出してくるようであった。

世の中の色とりどりの着物が

まだ消えぬ暑さの中でも、

心は静かに涼しさを保ち、

夏を静かに過ごしていく。

――そのような、

尼寺の暮らしの穏やかさの中に、

人が「夏の人」となっていくのであろう。

- < 前の記事へ